あなたのチームを統制から自走するチームに変えるための方法を、具体的に知ることができる「だから僕たちは、組織を変えていける」の本を紹介します。

ごぶさたしております。

ふみです。

おかげさまで、定年退職をむかえました。

ブログを更新するのは、2年ぶりです。よろしくお願いいたします。

看護界隈でも、心理的安全性という言葉がはやっています。

医療安全でも、カンファレンスの活性化でも、看護管理者との目標管理面接でも。

必要性はわかるけど、言葉の意味はわかるけど

実際、何をすればいいの、どうすれば心理的安全性って実現できるのと、悩みませんか。

そこで、今回は、斉藤徹著「だから僕たちは組織を変えていける」を紹介します。

斉藤徹さんは、ベンチャー企業の創業という実践家でありながら、学習院大学で客員教授をつとめ、現在は、ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授であり、株式会社hintの代表をされています。

おススメのポイント

理論にそった実践的なアプローチ

本書は、理論をちゃんと説明してくれています。

そして、実際に組織を変革するために、理論を具体的な方法に落とし込んで説明しています。

また、かわいらしいイラストで難しい理論をわかりやすく解説しています。

自分のリーダーシップスタイルをリフレクション

伝統的なトップダウンのリーダーシップではなく、

共感とサポートを重視したリーダーシップを提唱しています。

この本を使って、学び実践することで、自分のやり方を振り返ることができます。

心理的安全性の重要性

心理的安全性の確保方法と、チーム内のコミュニケーション、

その結果のチームのパフォーマンスの向上まで、具体的に説明しています。

自走するチームの構築

看護部は統制された組織だと思いませんか。

人数が多い集団だから必要なことではありますが、自走する組織にシフトすることで、

看護スタッフが自発的に問題解決に取り組むようになります。

これからは、現場の柔軟性や適応力を高め、効率的な業務を実現したいですね。

共通のビジョンの設定

看護チームが同じ方向を向いて働くために、組織のビジョンや目標を明確にし、

共有することが重要です。

これにより、スタッフ全員が目的を持って仕事に取り組むことができます。

自分のチームのビジョンを考える機会になります。

学習する組織の重要性

組織が常に学び続けることで、持続的な成長と発展が可能になります。

スタッフ一人ひとりとコミュニケーションを持つことで、スキルアップや学習意欲を高め、

好奇心を刺激する職場環境を作り出すことができます。

わたしの活用体験記

自分の1on1に活用(第3章を参考に心理的安全性を実践してみる)

わたしは看護部長として、看護師長さんたちと目標面接を行います。

ときどきは、辞めたいとか、問題を抱えている、スタッフとも対話の機会をもちます。

いままでは、納得してもらうとか、理解してもらうとか、

相手をどうにかさせようと思って、面接していました。

この本とhintゼミ(※1)に出会ってからは、以下の点を意識しながら、対話を行ってきました。

そしたら、「看護部長は優しく話をしやすい」と、言ってもらえるようになりました。

また、看護師長の本音や、ときには看護師長自身が意識していなかったことを、

言葉で聞かせてもうらえるようになってきました。

素の自分を見せる勇気を持つ

リーダーとして、強くあらねばとか、できないと思われたくないとか、

「強がりの仮面」をかぶっていることに気づきました。

ときには、言いたいことを言って嫌われたくないとか、

おかしいけど否定して拒否されたらとか、「いい人の仮面」をかぶることもありました。

看護部長として看護部の最高責任者であるがゆえに、大きな責任を背負っている。

間違ったことは言えない、できない。ほかに相談する人もいなく、不安。

リーダー自身のわたしが心理的安全性を壊す思考を持っていることに気づきました。

具体的には、完璧にやらなきゃとか、部下をコントロールしなきゃなど。

看護師長たちが安心して、業務ができるためには、

リーダーである看護部長の私自身が仮面をはずして、素の自分を見せていいんだと気づきました。

自信がないから、みんなの意見を聞きたいとか。

自分はこう思っているけど、みんなはどう思うか。

など、気軽に確認できる関係性。

そのために、自分のことも素直に話すようになりました。

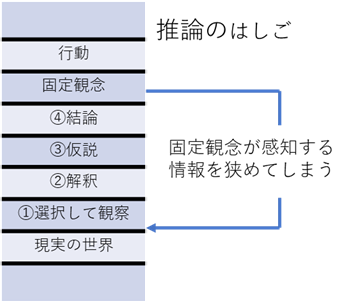

推論のはしごをゆっくりとのぼる

私はフットワークが軽いので、すぐに行動にうつします。

看護師長からは、行動が早い看護部長として好意的でした。

でも、看護部長になるまえの上司からは、すぐに行動を起こすのではなく、

もっと洞察力を深める必要があると指導されていました。

この推論のはしごを学んだときは、まさにわたしのことだと思いました。

わたしたちは会話のなかで、思い込みによるすれ違いで対立することがあります。

思い込みの結果、カッとしたり、落ち込んだり、むきになって反論したり。

この思い込みや推測を最小限にするために、

心理学者クリス・アージリスが提唱した「推論のはしご」の概念は使えると思いました。

私自身もこの推論のはしごを一気に駆け上って、失敗したことがあります。

つい、心配になって、言ってはいけない言葉を発してしまって、

いまでも、しこりとして残っています。

この本には具体な会話例がのっています。

そして、すぐにはできないけど、「推論のはしご」をゆっくり登る習慣をつけようと思えます。

看護師長の話も、なるべく、ゆっくり登ることを意識して聞いています。

ときには、経験からの推測で、話し手の話を取り上げてしまったり、

余計な指導をしてしまうこともありますが。

新人のオリエンテーションに活用(第4章を参考に、「仕事の意味」を伝える)

看護部長が担当する新人研修では、今まで学んできた「看護」が仕事になることと、

自分にとっての仕事の意味を考えてもらう機会にしたいと思っていました。

エイミー・レジネスキーは、人間が「自分の仕事をどう見ているか(3つの仕事観)」によって

人生から得られる満足感は大きく異なるといっています。

ジョブ お金や生活のための労働

学生のときのアルバイトとかは報酬を得るためにがんばったのでは

キャリア 出世や自己成長のために働く

これから看護師として一人前になるために経験を積む時期

コーリング 社会的意義や使命感、充実や喜びのために働く

わたしにとっての看護はまさにコーリング(天職)でした

最初は、仕事は与えられ、やらされ感ばかりだと思いますが、

自分で看護を選んだのですから、ぜひ「天職」にかえてほしいと願っています。

そのために働きがいを手作りする「ジョブ・クラフティング」を紹介しています。

その結果、「しなきゃ」から「したい」と思う、内発動機付けができればと願っています。

今後のわたしの目指している方向

今回、約2年ぶりのブログ更新となりました。

実は、2025年3月に無事に定年をむかえました。

今は、次のセカンドキャリアのステージを模索中です。

できたら、看護管理者がリーダーシップを発揮できる支援をしたい

看護管理者が若い世代の力を引き出して、

看護実践のチームが、いきいき看護ができるようになることを目指したい

看護管理者が変わることのお手伝いをしたい。

と、思っています。

※hintゼミについて

筆者の斉藤徹氏が代表をつとめる株式会社hintが主催する社会人向けの学びの場hintアカデミーで定期的に開催されているオンラインゼミです。

hintアカデミーは幸せ視点の働き方・組織づくり・事業づくりを学ぶ場所で、そのひとつのhintゼミは、仕事をする上での「基礎能力」知識時代のビジネス基礎スキルを身につけ、幸せ視点の組織づくり、事業づくりの技術を習得できる3か月のオンラインゼミです。

わたしは、2023年秋のリーダーコースを受講しました。

とても多くの学びを得る機会でした。

具体的内容や、わたしが学んで実践したことは、

また、次の機会にお話ししますね。

コメント